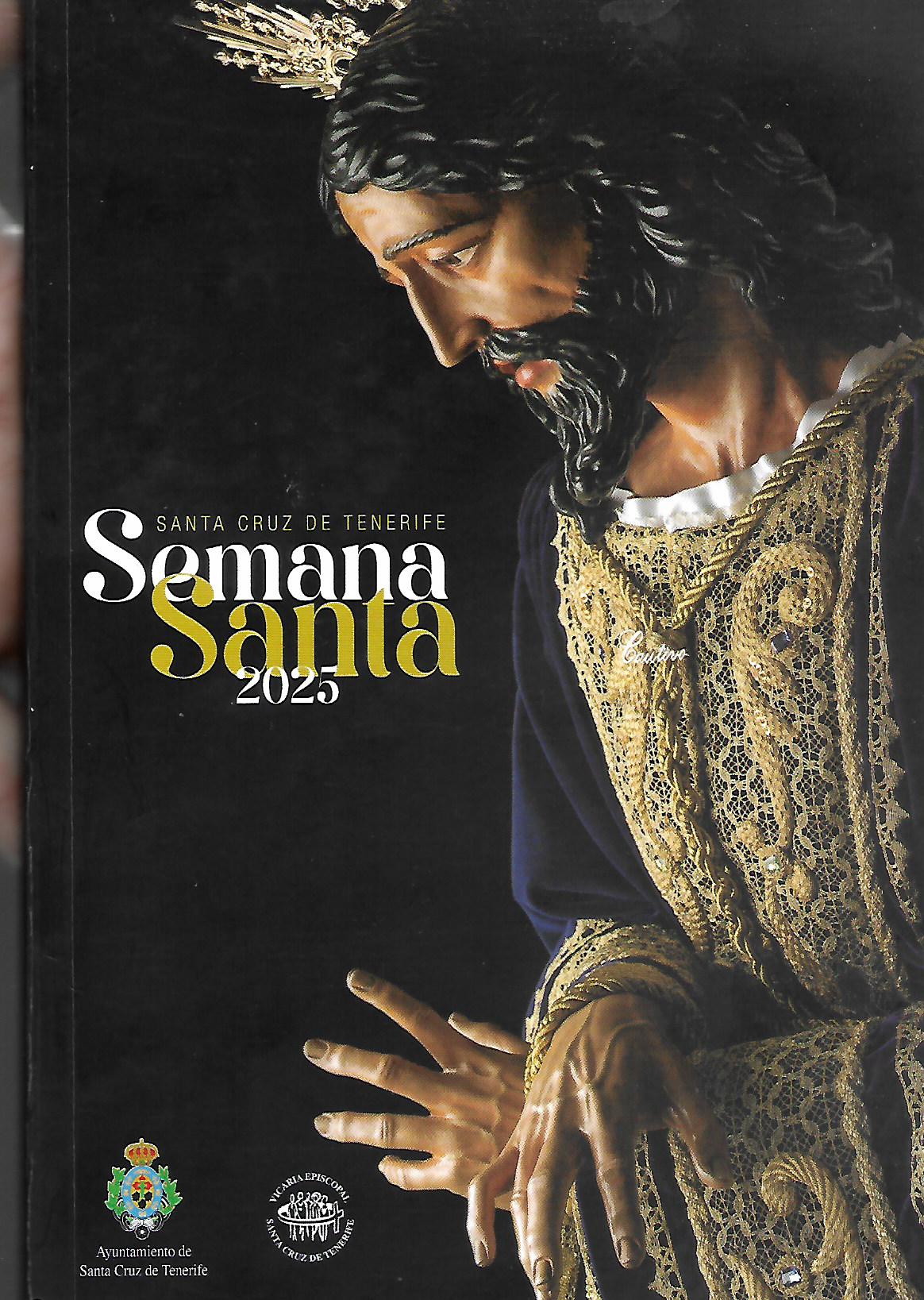

Entonces, se acercaron, echaron mano a Jesús y lo APRESARON (San Mateo, 26; 47-56)

Autor: Gerardo Fuentes Pérez

Publicado en el Programa de la Semana Santa de Santa Cruz de Tenerife – 2025

Uno de los episodios cristológicos más sobresalientes es sin duda la Pasión de Cristo, que ocupa un alto porcentaje de toda la producción iconográfica, aproximadamente un 40% de todas las representaciones artísticas que han tenido lugar lo largo de la Historia; le sigue la Navidad y todos aquellos temas que la Liturgia incluye en el Tiempo Ordinario. Aunque la Pasión es un asunto que lo encontramos en los primeros momentos del cristianismo, especialmente en Bizancio y Roma, es a partir del medievo cuando adquiere un notable protagonismo tanto en escultura como en pintura, aunque su iconografía queda ya definida durante el Renacimiento y Barroco. La pintura flamenca (siglos XV-XVII), tan dada a lo narrativo, nos ofrece interesantes obras que describen la Pasión a manera de escenas múltiples dentro de un solo ámbito, un recurso nada novedoso pues civilizaciones anteriores como la grecolatina ya lo habían planteado. Uno de los ejemplos más representativos es sin duda la famosa «Columna Trajana» que recuerda a través de sucesivas escenas concadenadas sobre un friso de 200 m. de longitud la victoria del emperador Trajano sobre los dacios (Dacia, actual Rumania) ocurrido en el año 102 d. C. Esta solución de evocar acontecimientos históricos con acento narrativo, sirvió para que los artistas cristianos ilustrasen lecturas visualmente comprensivas al servicio no solo de la piedad popular sino también del aprendizaje de los sagrados sucesos por parte del fiel iletrado; los misterios del Rosario podrían constituir una valiosa muestra de estos repertorios. El archipiélago canario no es tan prolijo en esta tipología, siendo los programas marianos los más abundantes, uno de ellos es el espléndido retablo flamenco (h. 1515) de la iglesia de San Juan Bautista (Telde, Gran Canaria), también su homónimo de la Concepción de La Orotava (Tenerife) o el retablo mayor de la iglesia de La Candelaria (Tijarafe, La Palma), de Antonio de Orbarán (1620-1671), etc. En pintura cabe citar el interesante lienzo de Los Misterios del Rosario (óleo sobre lienzo, siglo XVIII) perteneciente a la parroquia de Santo Domingo de Guzmán (Tetir, Fuerteventura), aparte de otros tantos ejemplos diseminados por estas tierras insulares. Los relatos de la Pasión son casi inexistentes tanto en escultura (relieves) como en pintura. Tal vez, las tablas atribuidas a Hendrick van Balen (1575-1632), que se hallan en el retablo de Ntra. Sra. de los Remedios (Catedral de La Laguna) intentan ser uno de esos ejemplos según lo establecido por la escuela flamenca en cuanto que cada una de ellas describe dos o tres episodios, como un fotograma.

La narración estrictamente de la Pasión comienza con La Oración en el Huerto y Flagelación para seguirle el Ecce Homo y Camino del Calvario; Descendimiento y Piedad, y por último Resurrección y mujeres en el sepulcro. El Dr. Darias Príncipe indica que a esta serie le falta el pasaje más emblemático: la Crucifixión (1), reducido con toda seguridad a la imagen del Crucificado que remataba el citado retablo. Lo que persigue el autor de las mismas es crear una secuencia en profundidad, no lineal, efecto que difícilmente el espectador llega a percibir debido a la distancia establecida entre él y todo el conjunto retablístico. En la representación de la Oración en el Huerto y Flagelación, contiene, en realidad, otra secuencia temporal, «la llegada de la turba con Judas Iscariote al frente» utilizándose la perspectiva cónica que evoca acontecimientos anteriores. Esta pintura no incluye el momento del «Prendimiento», aunque ya se insinúa con la figura de Judas que avanza apresuradamente mostrando la bolsa de las monedas, aunque hay que reconocer que es ya una escena secundaria. En realidad, este fragmento del Evangelio, en el que se mezclan distintas secuencias como «el beso de Judas», «Pedro corta la oreja de Malco» y el propio «Prendimiento», no es un episodio recurrente dentro de la iconografía pasional de la pintura en Canarias, que prefiere a las representaciones «claves», desprovistas de sucesos paralelos o circunstanciales. Ni siquiera aquellos pintores como Juan de Miranda (1723-1805), que resolvió escenas complicadas y teatrales («Entrada Triunfal en Jerusalén», «Expulsión de los mercaderes del Templo», etc.) tuvieron la ocasión de llevar a cabo un argumento de estas características. Bien es verdad que la figura de Cristo maniatado no solo corresponde a la escena de aquella noche en el Monte de los Olivos, sino que también aparece en otros momentos de la Pasión, especialmente ante las autoridades romanas y locales, o durante las pronosticadas negaciones de San Pedro.

Según las tradiciones, costumbres y actuaciones de hermandades y cofradías, esta representación de «Cristo maniatado» recibe distintos nombres, pero en el caso que nos ocupa, es decir, el de Nuestro Padre Jesús Cautivo perteneciente a la iglesia matriz de Ntra. Sra. de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, corresponde al episodio de la «Oración en el huerto de Getsemaní», justamente después de haberse producido el beso traidor de Judas (» … se acercaron, echaron mano a Jesús y lo apresaron«, San Mateo 26, 47-56); a partir de ahora, los incidentes de la Pasión transcurren con cierta rapidez y preocupación, pues se acercaba el sábado (el «Sabbat» para los judíos) y el asunto de Jesús, hombre que para ellos había quebrantado el día sábado y profanado lo religioso, debía quedar resuelto cuanto antes.

Si bien en Canarias este tema de «Cristo maniatado o Cristo Preso» no tuvo eco en el capítulo pictórico, en escultura, en cambio, ha tenido un amplio predicamento. Son muchas las iglesias insulares las que presumen de contar con una imagen de estas características, generalmente individuales, solas y casi siempre de candelero (de vestir), prescindiendo de todo contexto escénico, como es costumbre en las representaciones de la Pasión en Canarias. A pesar de que el nombre de «Cristo Preso» es genérico, no es extraño encontrarlo en algunos templos bajo otros títulos como, por ejemplo, el homónimo que se encuentra en la iglesia de San Francisco de Asís, en Las Palmas de Gran Canaria («El Señor de la Humildad y Paciencia»), una obra de finales del siglo XVI, pero intervenida por Luján Pérez (1756-1815); otra imagen de gran calidad artística es sin duda la que se venera en la iglesia de Ntra. Sra. de la Concepción (La Orotava. Tenerife), de la gubia de Francisco Alonso de la Raya (1619-1690). Podríamos citar muchas más representaciones -individuales- de esta iconografía cristológica, como las existentes en las parroquias de Santa María de Guía y San Gregorio (Telde), ambas en Gran Canaria.

Asimismo, la imagen realizada por el gaditano Luis González Rey en 1997 para la iglesia de Santiago Apóstol de Los Realejos (Tenerife), nos habla de esa estrecha relación con talleres peninsulares que en estas últimas décadas han aumentado debido, entre muchas razones, a la llamada «globalización», pero que fue en el pasado una práctica usual, a pesar de que no se contó con las poderosas redes sociales actuales. Los conjuntos constituyendo pasos procesionales son de reciente creación, pretendiendo emular a las complicadas escenas castellanas y andaluzas, preferentemente. La individualidad de los personajes evangélicos que forman parte de la Pasión es una de las principales características de la puesta en escena de la Semana Santa de Canarias e, incluso, la parquedad de títulos otorgados a las diversas imágenes evidencia la mesura del comportamiento social reflejado en la producción artística. No cabe duda de que el pensamiento de las órdenes religiosas, la actuación de la Ilustración y las circunstancias económicas que envolvieron especialmente al siglo XIX redujeron de alguna manera la aparatosidad y teatralidad de la Semana Mayor o Semana Grande, optándose por la simplicidad, de modo que la representación de «El Señor Preso», como el «Señor de Medinaceli», una representación que supera el propio relato evangélico, no trata de reproducir ese momento concreto del Prendimiento, es decir, el objeto resultante, sino de situarse por encima de la propia representación, como si la huella de la humanidad, con todo lo que conlleva de realidad física y espiritual, reflejara ese valor supremo de la vida sensible, del pensamiento y del dolor en la persona de Cristo-Dios.

Muchas de las imágenes de «El Señor Preso» existentes en las parroquias de las islas pertenecen a distintas épocas, talleres y autores. Incluso hoy, cuando el arte religioso parece denigrado como un producto del pasado que nada tiene que aportar o, tal vez, reducida solo a lo meramente ilustrativo y simbólico. El control de la Academia, el laicismo social, el Regalismo, las ideas ilustradas y el pensamiento enciclopedista frenaron y cuestionaron la creación imaginera y su posterior evolución. Con la llegada de las Vanguardias, muchos imagineros se esforzaron por adaptarse a las nuevas estéticas. Este hecho no fue exclusivo de aquel período, pues ya Fernando Estévez (1788-1854), educado en los planteamientos gremiales del barroco, y como Académico (1850) de la actual Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel (Santa Cruz de Tenerife), se propuso impregnar en sus obras la nueva tendencia que llegaba de Europa, es decir, el neoclasicismo; la imagen del «Señor Maniatado» (Lágrimas de San Pedro), perteneciente a la iglesia de El Salvador de Santa Cruz de La Palma, es el arquetipo de este planteamiento estético.

El Concilio Vaticano II favoreció todas estas iniciativas artísticas permitiendo a los escultores incorporar otros materiales y técnicas desconocidos en etapas anteriores (plásticos, resinas, hormigón, etc.) que han ido formando parte de la actual imaginería, renovando así sus programas y sugerencias iconográficas. Podríamos esgrimir muchas razones para explicar el agotamiento de esta amplia y rica producción escultórica religiosa, pero lo cierto es que nuestra educación, cultura, vivencias y relaciones personales nos identifica con ese género artístico, con esa manera de hacer escultura en la que nos movemos siempre dentro del binomio humanidad-divinidad, que trasciende de la doble naturaleza -humana y divina- de Cristo para imponer a las representaciones de personajes sagrados ese sello de acercamiento a lo humano y de proyección a lo trascendente (2). La madera policromada, las vestimentas, los brocados, la orfebrería, faroles, luces, flores, olores … forman parte de la historia, de esa historia que es nuestro ADN cultural y religioso. Ahora podemos comprender la presencia de la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo venerado en la ya citada parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción de la capital tinerfeña. Su autor, Juan Delgado Martín-Prat, pudo haber prescindido de soluciones barrocas para acercarse a los nuevos postulados estéticos emanados del Concilio Vaticano II. Muchos escultores pusieron entonces al servicio del aperturismo conciliar su profesionalidad, técnicas, procedimientos y conceptos para proponer otras interpretaciones que reflejaran la realidad social, religiosa, espiritual y movimientos renovadores del momento. Es interesante citar, dentro de esta novedosa iconografía pasional, la que llevó a cabo Venancio Blanco (1923-2018) en 1963, realizada en chapa de hierro y en bronce fundido, y que formó parte de la exposición «Las Edades del Hombre» (El contrapunto y su morada), celebrada en Salamanca en 1993. Aunque es conocida bajo el título «Nazareno», corresponde más bien a la tipología icónica de «El Señor Preso», sin duda un remedo del «Señor de Medinaceli» (Madrid), cuya imagen ha sido tan difundida por toda España y América. La iglesia de San José de Santa Cruz de Tenerife cuenta con una de esta representación desde 1950. Sin embargo, la escultura de carácter religioso más representativa del archipiélago, dentro de las vanguardias es el «Crucificado» de la iglesia de La Cruz del Señor (Santa Cruz de Tenerife), llevada a cabo en 1968 por Juan José González Hernández-Abad (Pepe Abad) y que generó todo tipo de polémicas no a veces encontradas. Sin embargo, sus defensores coincidieron en destacar los signos contemporáneos que apreciaban en la imagen, situando a Abad en el camino que otros artistas como Chagall, Matisse, Roualt o Pablo Serrano habían emprendido años antes, al modernizar la escenografía religiosa sin que por ello alteraran su significado y función tradicional (3).

Adentrándonos en la renovación escultórica, cabe destacar la figura de Miguel Ángel Martín Sánchez, uno de los mejores representantes de la escultura religiosa contemporánea que ha sabido traducir las figuras tradicionales a un lenguaje imaginero moderno y fragmentado (4). La nómina de escultores canarios que siguieron esta estela es relativamente amplia a pesar de la escasa repercusión que sigue teniendo en los ambientes piadosos y devocionales. Aunque con espíritu tolerante a todo este lenguaje escultórico expresionista -y sin llegar al rechazo-, se prefiere imágenes tradicionales, de corte barroco, que se ajusten a la praxis tradicional, lo que ha motivado que buena parte de los encargos tengan lugar en talleres peninsulares, sobre todo andaluces. En estos últimos tiempos podemos hablar de una «invasión» de piezas venidas de allá provocando una contaminación o «andalucismo» de nuestra Semana Santa. En las islas, y durante esta etapa contemporánea, solo hemos contado con una de las figuras más relevantes, la de Ezequiel de León Domínguez (1926-2008) que talló la imagen de «Nuestro Padre Jesús de la Sentencia» («Señor Preso») existente en la iglesia conventual de la comunidad de clarisas (La Laguna. Tenerife). Otro imaginero canario destacado es José Armas Medina (1913-1996), sin olvidarnos de la actual generación de escultores formada por Pablo Torres Luis, Cristo Quintero, Ibrahim Hernández, Alejandro Hernández, entre otros. Pero a pesar de todo, el número de obras adquiridas en obradores de la península sigue siendo muy significativo, abundando, naturalmente, las referentes a la Pasión de Cristo. Por eso no es extraño que Juan Delgado Martin-Prat disponga de una imagen suya en esta iglesia de Ntra. Sra. de la Concepción. Una hermosa y elegante imagen de Cristo, realizada en madera de cedro y policromada. Fue adquirida en 1999 por la Cofradía de la Macarena («Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Esperanza Macarena»), cuyo encargo lo efectuó personalmente don Joaquín Sánchez Gómez, Teniente Hermano Mayor de la referida corporación religiosa, por sus estrechas relaciones con los escultores sevillanos. Salió en procesión por primera vez en la Semana Santa de 2000, formando parte del ya tradicional y popular paso de «La Macarena», imagen que también fue ejecutada por otro andaluz, Antonio Jiménez Martínez, nacido en Granada en 1928, cuyo taller estuvo abierto en La Cuesta (La Laguna).

El «Señor Preso», es decir, Nuestro Padre Jesús Cautivo, presenta una anatomía completa oculta bajo las vestimentas, un recurso poco frecuente en los escultores sobre todo de la etapa barroca que lo solucionaban por medio de un armazón o candelero. El «Nazareno» de la parroquia de Santiago Apóstol de Los Realejos, tallado por Martín de Andújar Cantos (c. 1602-1680), es el paradigma de esta tipología escultórica, ofreciendo análogos resultados, cuyo cuerpo, trabajado en madera de barbuzano, se encorva por el peso de la cruz. Son anatomías abocetadas, sugeridas, sin pretensiones de rentabilizar su creatividad, ya que el fin último es conseguir que los pesados textiles tomen forma escultórica.

El personaje de Jesús repite un formato estético muy común en la imaginería tradicional, en cuanto que la cabeza suele girar hacia la derecha con la mirada ligeramente hacia abajo. Podríamos pensar que espera el malvado beso de Judas pero sus manos aparecen fuertemente atadas, dispuesto a ser conducido hasta el Sumo Sacerdote Caifás. Era de noche y muy tarde en el Huerto de Getsemaní. El escultor supo imprimir en el rostro de Cristo una inmensa tristeza, no tanto por el momento vivido en aquel lugar, sino por toda la humanidad. Comenzaba ya el camino hacia el Calvario, pero antes tenía que soportar toda una serie de galimatías de preguntas y juicios. La noche se presentaba larga, la noche del Jueves Santo. Sin embargo, su cuerpo se mantiene firme, sin atisbos de debilidad. Por eso, Juan Delgado, su artífice, lo concibió como un hombre robusto, con el cabello un tanto desordenado fruto del vapuleo recibido durante aquel proceso.

Son muchos los comentarios acerca del modelo utilizado para su realización. Algunos sugieren que la fuente de inspiración descansa en la producción de Antonio Dubé de Luque (1943-2019), otros, en cambio, en los modelos de José Gabriel Martín Simón (1896-1971) o en los de Antonio Slava (1909-1983), etc., como lo siguen haciendo otros tantos imagineros contemporáneos. Lo cierto es que Juan Delgado, a pesar de tener en su memoria todas estas realidades, se siente deudor de una espléndida cultura artística desarrollada durante los siglos XVII y XVIII, que denominamos Barroco, seña de identidad de Andalucía. Estudia, investiga y admira a los grandes maestros de la escultura de aquella brillante época, en la que madera policromada se convirtió en mensajes persuasivos que permiten establecer un diálogo directo entre el artista, la obra y el público, en medio de un ambiente gestual y teatral. Como buen docente, acude a las fuentes, a los documentos y a los escultores del pasado (Francisco Ruiz de Gijón (1653-1720), Pedro Roldán (1624-1699), que establecieron criterios para definir una trayectoria estética única en toda la historia. El resultado de este ejercicio personal, intelectual y artístico queda reflejado en esta obra de Nuestro Padre Jesús Cautivo que, como imagen visual, es el referente de la Semana Santa de 2025 de Santa Cruz de Tenerife.

- – – – – – – – – –

NOTAS

1 DARIAS ORINCIPE, A. y PURRIÑOS CORBELLA, T .: Arte, Religión y Sociedad en Canarias. La Catedral de La Laguna. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, 1997, p. 48

2 LOPEZ MUÑOZ, Juan J. : Notas para una reforma de la imagen procesional. Primer Simposio Nacional de imaginería, Sevilla, 1994, p. 157

3 QUESADA ACOSTA, Ana: José Abad. Biblioteca de Artistas Canarios. Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, Gobierno de Canarias, 2018, p. 23

4 «Erzengel und Heilige auf Betriebsausflug», en Berliner Zeitung, Berlín, 15/16.03.2003.

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –